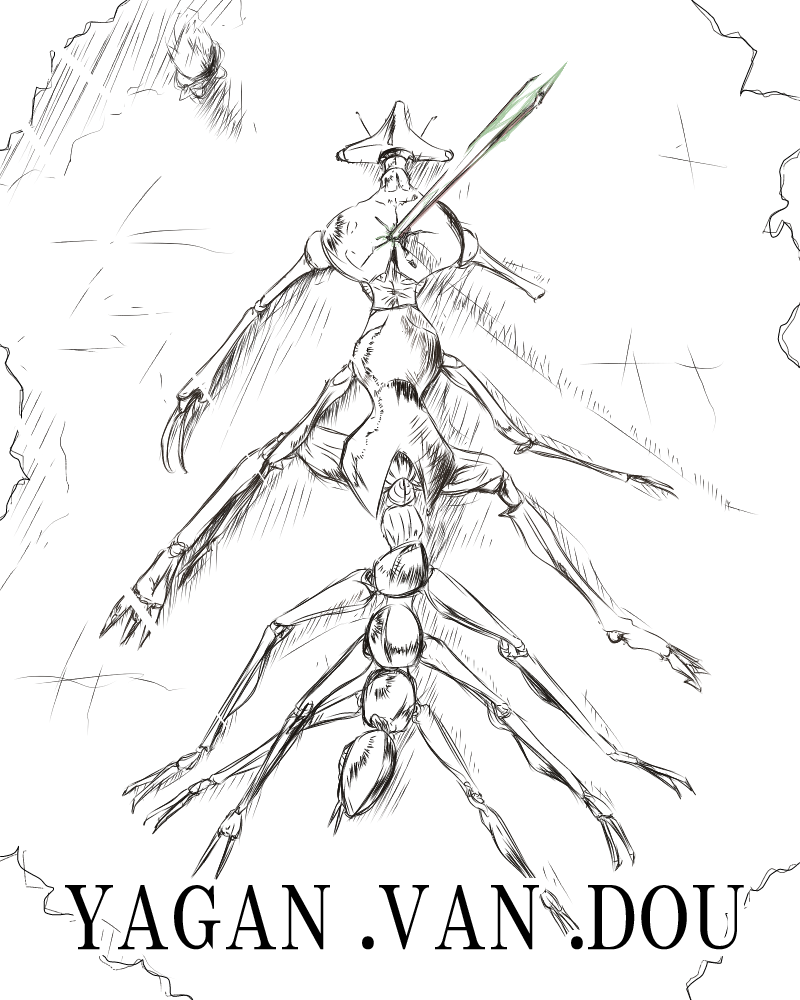

~百足の帰郷~

六つの腕を持ち、十二の脚で地を這う異形の怪物。それが「ヤーガマト・ヴァン・ドー」である。 元々は人間だったが、若気の至りでマグマ見学に赴いた際に転落。“幸運”にも生き残ることになるが……果たして彼に、どのような“幸運”があったというのか―――? |WORLD―CAUTH| 火口に落下したヴァン・ドーは丁度良い岩の出っ張りに落ちた。それでも灼熱に焦がされたのだが、ここで空洞を発見。どうにかこれに転がり込んで一先ず難を逃れた。 しかし依然として窮地に変わらず。空洞はそれほど広くない狭さで明かりもほとんど存在しない。何より、入ってすぐにヴァン・ドーは酷い怖気で全身に鳥肌を沸き立たせることになった。 怖気の原因は何も見えない彼には不明だったが、忙しなく動き回る小さな生き物である。これが無数に、あっという間にヴァン・ドーの全身へと群がったのである。 たまらずヴァン・ドーは空洞を出でた。ボロボロと空洞から小さな生き物を零してのたうちまわったヴァン・ドーは小さな生き物が「ムカデのような真っ黒い虫」であることを認識した。 空洞から零れた真っ黒な虫は動転しつつも、しかし当たり前のように岩肌を駆け回っている。特にヴァン・ドーを狙って襲ってくるのではない。彼らは善良な先住虫であり、突然の怪物(人間)来訪に驚いて慌てているのである。 そんな虫共の状況等知り得るはずもないヴァン・ドーはやはりそれどころではなく再びもがき苦しみはじめた。 熱である。空洞を少しでも転がり出れば、沸々と滾る噴煙の余熱がヴァン・ドーの肌を、気管支を、粘膜を余さず焦がし始める。 たまらずヴァン・ドーは再び空洞へと逃れたが、やはり狭い空洞内では無数のムカデのような虫達が慌ただしくしている。 「ガァァァ……」 当初ヴァン・ドーは呻いたが、口を閉じる度に虫のサックリとした感触をその歯で受け止め、潰すと弾ける体液が舌を滑る。 吐き出しても息を吸えば口内に飛び込んできた。すでにいくらか飲み込んでいるらしい。喉を通るムカデがごそごそと動いているのが解る。 ヴァン・ドーは口と鼻を手で抑え、わずかな隙間から呼吸をすることにした。 目をつむってうずくまるヴァン・ドーの煤けた服の内側はすでに虫共の巣窟と化している。もっとも、勝手に侵入してきた厄介ものこそヴァン・ドーであり、ここの虫共に非はない。 ヴァン・ドーはこの状態で三日を過ごした。厳密には時折姿勢を変えたのだが、動くたびにぷちぷち潰れるムカデの感触に耐え切れず、極力動かないようにしていた。 三日。人間が三日間、ほとんど眠ることもできずにウーウーと無様に呻きながら蹲った。 睡眠不足は人の理論を損なわせる。対して人の脳は理論を取り戻さんとギアを上げて、一定の負担を確認すると機能を増幅する。だが、そこに理論は無い。何が残るか? 夢創である。理論にあらず、そこには妄想の高圧力が発生する。 三日。人間が三日間、ほとんど食べることも飲むこともできずにウーウーと無残に呻きながら蹲った。 空腹と脱水から人体は危機を覚え、一つずつ、「純粋な生存」を求めるために不要な発想を削っていく。最初は味を無くそう、次に趣向を無くそう、そうしたら腹の倉に納めることへの余計な選択は無くなる。 飢餓は脳内に仮の価値観を形成する。社会においては必要だが、それ以外には必要の無い要素を隠蔽し、行動力を妨げることを一切許さない……。 真っ暗な空洞の中で無数に駆け回る小さな虫の足音。これは騒音に近いもので、空洞外の荒れ狂う火口の轟音すら隠してしまう。 よって、当人であるヴァン・ドーの鼓膜には音は響いていないが、直接振動の伝わる頭蓋がしっかりと甲虫を咀嚼する音を認識させた。 水気がある。ムカデ達はどこから湧いて出ているのか知れないが、彼らはどこからか水分を調達してはいるらしい。それが体液となり、今はこうしてヴァン・ドーの舌を伝って気管を滑り、臓腑へと落ち着いていく命の流れとなるのである。 ヴァン・ドーは不乱に貪った。蒸し暑い空洞内、暑さで体力が常時急速に奪われている。初めは悍ましく苦いだけであった虫の体液も、今では清涼を得る貴重な水分となった。 硬い甲虫の殻が歯茎に刺さり、喉を傷つけても食べることを止めるわけにはいかなかった。死なないためには食べ続ける必要があった。 臓腑に落としてみると、なんだか周囲の蠢きも気に触らない心持ちになれる。当たり前のようになったので、今更嫌悪することも無い。彼ら、虫の蠢きが己の血流と同等にも感じられた。 体で脈打つ血管が気になって眠れない人間はそうそういまい。 ヴァン・ドーは眠れるようになった。寝ては起きて食い、食っては眠る。いつしか開けた口に入る虫を眠りながらにムシャムシャと噛み下せるようになり、意識して目覚めたまま食事をすることが減った。 食と食の僅かな休憩を小刻みにしつつ、一日おおよそにして七十二食、一万八千匹。睡眠時間は二十時間を超えた。 ヴァン・ドーは狭い空洞をより狭く感じられるようになった。また、これに反して虫の数は減少しているようにも感じていた。 僅かな覚醒時間も一心不乱に甲虫を貪る状態が続いたが、楽しみというわけではない。虫が光を求めて火に集うように、植物が日光を求めて花弁を傾けるように、同じく人間も明かりを求めている。 真っ暗な空洞。そこでただただムカデを食べるだけの生き物なったヴァン・ドーにとって、明かりは思いであり、想い出でもある。 だが、反芻されるヴァン・ドーの記憶は薄れ始めている。そもそも、物事を考える思考能力すら失われつつある気分。 喪失の恐怖に追われて何度か脱出を試みるも、一歩踏み出せば灼熱の地獄。熱気に負けて空洞へと引っ込む繰り返し。次第に繰り返しのスパンは広がり、やがて終わる―――。 火口を見下ろす絶壁のへりに立ち、迂闊にも足を滑らせてしまう一秒前まで。ヴァン・ドーはどこにでもいる、当たり前な青年だった。 夜になれば同世代の若者と安酒を飲み交わし、父母に時折やんちゃを咎められ、これに反抗しつつも彼らを尊敬している。 一番に仲の良い、気になる人は幼いころから知っている。 ある日、あの時――星の羅列を祝う宴で……勇気を出した。 彼女は驚いて、手にしていた木の実を落とした。ここで引くものかと、構わず彼女を抱きしめた時、ヴァン・ドーは一人前としての気概を身につけることができた。 自分は勇敢だと信じていたから、狩りの時にも先陣を切ることが多かった。いつでも、ヴァン・ドーは一番に獅子へと槍を突き立てた。 獅子が吠えたけり、振りほどこうとする。それでも堪えて再度槍先を突き立てる。脳天への一撃に目を白黒させる獅子を見て、仲間たちが一斉に襲いかかる……ヴァン・ドーは英雄だと褒め称えられることに慣れていた。 新婚の妻は獲物を引きずって凱旋する若者集の中に夫を見つけると、大きく手を振ってこれを歓迎してくれる……してくれた。いや、してくれるはず。 今も、変わらず、自分の帰宅を待っている――ヴァン・ドーは日に日に狭くなった空洞の中で向きを変え、出られないほどに小さくなった入口をその硬い拳で破壊した。 空洞を出ると変わらず火口の中ではマグマが灼灼と暴れている。 熱風が巻き起こり、噴煙が吹き出す。硬い表皮の内側を巡る体液が熱せられた。 ヴァン・ドーは見上げた。いつだったか、自分が滑り落ちた火口の縁。溶岩に照らされた赤い岸壁を登れば、辿り着けるだろう。 蹲っていた時間が長かったので、手足の使い方に不便を感じた。四苦八苦しながらも細く、長い十二肢を用いて岸壁をクライミングしていく。 思い出したのだろうか。手足の扱いは徐々に巧みになり、気が付けば岸壁を登りきっていた。 ヴァン・ドーはかつて自分が滑った火口の縁をしっかと掴み、そして――遂に、灼熱の住処から出でることに成功したのである。 「キィィィィアアアアアァァア……!!」 ヴァン・ドーは鳴いた。喜びのあまりに身を震わせていた。空は噴煙で曇っている。しかし、三百六十度に広がる外界が嬉しくて、叫ばずにはいられなかった。 懐かしい、なんと懐かしき故郷の森か。 火口の縁で遠景を望めば、噴煙の薄れる快晴。 見覚えのある情景が鍵になり、記憶が沸々と戻ってくる。 ――ああ、そうだ。自分は村の英雄である。 友人達は元気か、変わりないか? 妻はどうした。きっと不安を覚えているだろう。天から司った我が子はすくすくと育ち、腹は膨れているに違いない。いや、どれほど経過したか解らない時間。もしや既に生まれているか!? ヴァン・ドーは「シャギャアアアッ」と、妻へのメッセージを叫んだ。きっと、妻がこれを聞けば「おかえりなさい」とあの日と変わらぬ笑顔で手を振ってくれるに違いない。 いてもたってもいられず、ヴァン・ドーは山肌を駆け下り始めた。ガサガサと足音をかき鳴らしながら、果敢な勢いで岩地を降っていく。溶岩の固まった黒く、危険な荒地も難なく降っていける。 荒地を乗り切り森に差し掛かる。思い立って振り返れば噴煙を吐く火山が見えた。 若干の郷愁に似た思いを得ながらも、ヴァン・ドーは構わず向き直った。自分のあるべき地へと、ヴァン・ドーは胸を高鳴らせて這いずり回ったのである。 腐葉土を撒き散らして低木をなぎ倒し、草葉を散らして時折唸りの利いた鳴き声を発する。 「キィアッ!?」 先に障害。彼が言った通り、それは“河川”である。 しかし、ヴァン・ドーは障害に困ったのではない。懐かしさに嬉々としたのである。そうだ、この河はよく仲間と共に渡った見慣れた障害――どこだったか、膝下程度の浅い地点があり、ロープを渡してそこを歩いて越えるのだが……。 ヴァン・ドーは詳細をいまいち思い出せず、仕方が無いので河を飛び越えることにした。屈強な六本の脚は彼の期待に応え、甲虫が宙へと飛び立つ勢いで大いに跳躍し、大地に覆いかぶさるように対岸へと着地できた。 河を越えてしばらく森を掻き分けると、遂に見えてくる、故郷。小高い丘の上から見下ろすと、村は変わらずそこにあった。まだ距離はあるものの、活気の良い若者の声が聞こえてくるではないか。人々の営む生活が、集団の気配が活き活きと感じられる。 (おおっ、我が故郷! 帰ったぞ、俺は今、こうして帰ってきた!! 長よ、まだ健在であられるか? 苦難があった。しかし、俺は乗り越えましたぞ! 友よ、変わらないか? 酒を飲み交わそう! 俺のいない時の話を聞きたい! 妻よ――ああ、すまなかった。どれくらい留守にしたのだろうか。 具合はどうだ? 子は産まれたか? 父母はどうしている? ともかく、安心してくれ。俺はこうして生きている。 どうか、再び俺は迎えてほしい……愛しき我が妻よ……) ヴァン・ドーの瞳には、涙が溢れていた。殻を伝う涙が、体を伝って大地に落ちていく。 故郷を望むヴァン・ドーは、感極まって「キィ、キィィィアァァァアア――!」と、全ての腕を快晴の天へと突き上げた。背後に噴煙の空を控え、小高い丘にて日差しを照り返す甲殻が凛々しい。 「アっ!」 声が聞こえた。刹那的で突発的なものだったが、ヴァン・ドーの六つの脚は地を響く音の波を鋭利に感じ取った。 ヴァン・ドーが振り返る。小高い丘へと続く森の境目。雑木の狭間から自分を見ている人の姿を確認した。 十中八九、村の住人だろう。ヴァン・ドーは懐かしさと親しみを込めて腕の一つを挙げて声をかける。 「キシュッ、フシャァァ!」 「う、うおわああああっ!!?」 少し不条理である。若者と思われる村の人は、挨拶も返さずに猛然と駆けて森の中へと姿を消してしまった。 ヴァン・ドーは「慣れ慣れしすぎたかな?」などと思いつつ、首を鳴らした。礼儀のなっていない若者を追いかけて叱ろうかとも思ったが、同じく若輩である自分が言うのもどうかと思い、彼は追走を諦めた。 もしかしたら――ヴァン・ドーは死んでしまったと思われていたのかもしれない。それが戻ってきたのだから、若者は驚愕したのだろう。 何日、何ヶ月留守にしたかは知らないが……下手をしたら葬儀など執り行われてはいまいな? と、ヴァン・ドーは苦々しく笑った。 そうだとすれば恥ずかしい話である。どんな表情で皆の前に姿を見せようか。妻も悲しませてしまっただろう。これはとにかく平謝りに機嫌をとらないと。 もとはと言えば自分の不注意なのだが、今思えば馬鹿なことをしたものである。戻ってこられたのだから良いのだが……。 気恥しさとちょっと愉快な不安を抱きながらも、同時にヴァン・ドーは自分が生きていたことを知った人々の顔を思い浮かべて微笑んだ。 (感情的な妻のことだ。もしかしたら人前で抱きついてくるかもしれないな) 幾つもの節目に分かれた上体を伏せれば、腕も地を這う脚となる。 ヴァン・ドーは器用に十二脚を駆使して、セカセカと小高い丘を降り始めた―――。 END